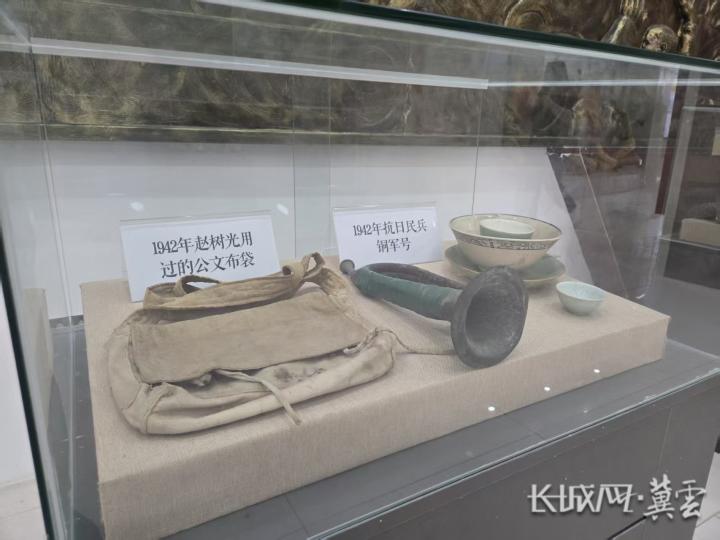

挖地道的铁锹、自制的土枪、战斗的冲锋号……在定州市北疃烈士陵园的展厅里,一件件珍贵的实物将人们的思绪又拉回到那战火纷飞的年代。

1937年9月,侵华日军占领定县(今河北定州),为了保存抗日力量,中共定县县委于10月在唐县马庄八路军驻地召开了“马庄会议”,作出了将定县一分为二,建立定南、定北两县的决定。唐河以南、京广铁路以东的定南县,成了抗日斗争的前沿阵地。1942年,抗日战争进入最艰苦阶段,中共定南县委转移到北疃一带,凭借村中地道,给日军以沉重的打击。

展柜里锈迹斑斑的铁锹,曾是北疃村民手中最有力的工具。北疃村三面环水,独特的地理环境虽利于隐蔽、易守难攻,但面对装备精良的日军,仅靠地形远远不够。在县委和区、村党组织的领导下,男女老少齐上阵,铁锹翻飞,开挖连村地道。东通解家庄、西城和赵庄,南连南疃、东湖村,纵横交错的地道如地下交通网般,将各个村落紧密相连。

北疃烈士陵园内展出的物品。长城网·冀云客户端记者 李沛涵 摄

展柜转角处,陈列着两支制作简陋的土枪。“这可不是普通的枪,是北疃战士们用生命守护的‘宝贝’。土枪射程短,面对日军的机枪大炮,我们的战士却从未退缩。” 北疃烈士陵园讲解员朱伟说,县大队政委赵树光曾下达死命令:“不到百米,不准射击!一个子弹消灭一个鬼子!”

“最让日军胆寒的,是冲锋号的声音。那声音一响,战士们就像下山的猛虎,明知前方是枪林弹雨,也要拼尽最后一丝力气!” 在北疃阻击战中,战士们凭借着简陋的土枪,以血肉之躯多次打退敌人的进攻。

然而,战争的残酷超乎想象。当南疃、北疃结合部的防线被攻破,军民被迫撤入地道。灭绝人性的日军发现地道口后,竟向地道内施放毒气,制造了骇人听闻的 “北疃惨案”。

北疃烈士陵园展厅一角。长城网·冀云客户端记者 李沛涵 摄

“这原本是一口水井,北疃阻击战时,井里面都是死难者的尸体。” 朱伟站在井边上沉重地说。北疃村120余户居民,24户惨遭灭门。这口血肉井,见证了在冀中平原战场上,先烈们不畏强暴、英勇抗敌,付出的巨大牺牲。

烈士陵园的墓碑上,详细地记述着北疃惨案发生的经过以及日军使用毒气的经过。采访过程中,记者有幸见到了北疃惨案幸存者李欣友。纪念碑上,李欣友一家八口六人殉难,他们的名字与陵园里众多实物一样,刻进了民族的记忆。

殉难烈士碑和烈士公墓。长城网·冀云客户端记者 李沛涵 摄

从铁锹到土枪,从冲锋号到纪念碑,北疃烈士陵园的每一件实物,都在诉说一个真理:国家强大,才能不受他人之侮。如今,这片土地已焕发新生,但历史不能遗忘,传承北疃人民不屈不挠的精神,让历史的悲剧不再重演。

统筹:赵晓慧

文案:赵绅光

出镜:李沛涵

拍摄:李沛涵 李征航

制作:李征航